|

|

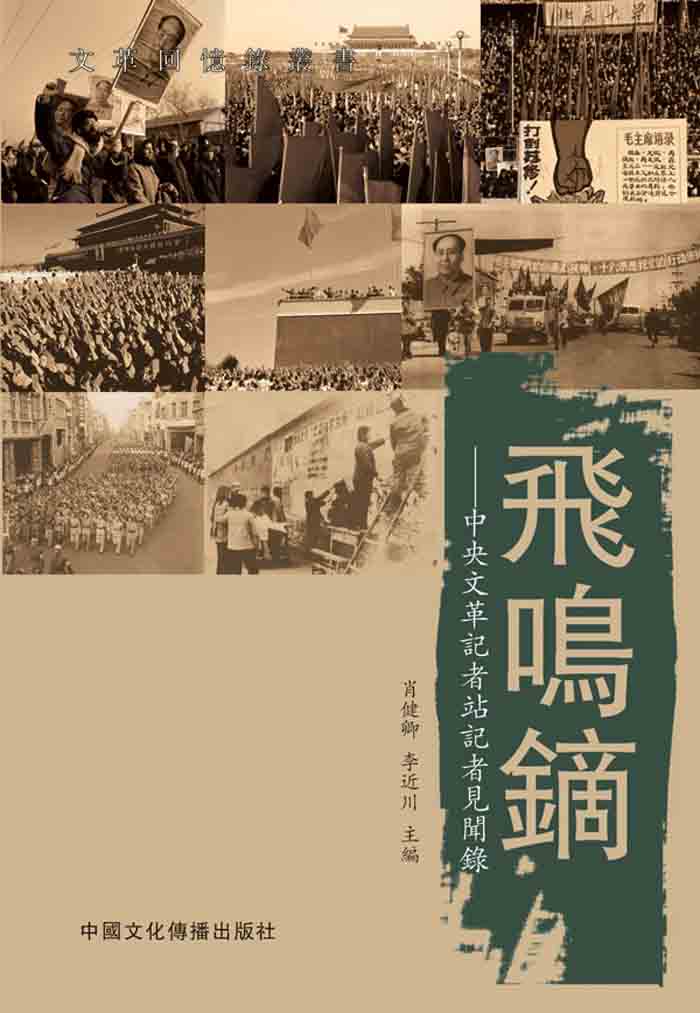

肖健卿 李近川 主编:《飞鸣镝——中央文革记者站记者见闻录》

文革回憶錄叢書

飛鳴鏑

——中央文革記者站記者見聞錄

肖健卿 李近川 主編

責任編輯:柳 陽

封面設計:胡 冬

ISBN 978-988-19703-2-9

2011 年12 月第1 版

開 本:170mm×240mm 1/16

印 張:25

字 數:422 千字

版權所有 不得翻印

All rights reserved

中國文化傳播出版社 2011

Copyright China Cultural Communication Press 2011

香港新界粉嶺安全街33 號豐盈工貿中心5 字樓G 座

Unit G 5/F, GOOD HARVEST CENTRE,

33 ON CHUEN STREET, ON LOK TSUEN, FANLING,

NEW TERRITORIES, HONGKONG

Tel : 00852-3921 6033

Fax: 00852-2528 5333

發行:利源書報社有限公司

香港新界大埔汀麗路36 號中華商務印刷大廈地下

G/F, C&C Building, 36 Ting Lai Road, Tai Po

New Territories, Hong Kong

Tel : 00852-23818251

Fax: 00852-23971519

定價:HK$ 100 元

购买网址:

http://ldq99.taobao.com/

转自 文革研究网 |

|